| Wie der Osten den Osten las Der Übersetzer und Essayist Fritz Mierau liebte die russische Literatur mehr, als die DDR ihm erlaubte. Er war ein Eigensinniger ohne Pose. Jetzt ist er gestorben. VON ANNETT GRÖSCHNER |

|

|

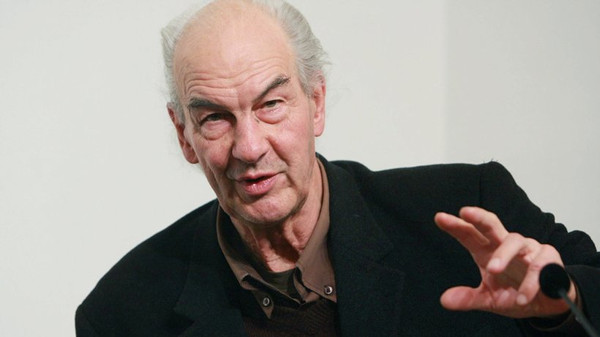

| | | | Der Slawist und Übersetzer Fritz Mierau © Imago |

Immer zum Ende des Jahres bekam ich Post von den Mieraus. Es waren liebevoll zusammengestellte, schreibmaschinengeschriebene Hefte, kopiert, geklebt, geklammert, die gut in einen Standardbriefumschlag passten. Unikate fast, mit persönlichen Widmungen. Nachrichten aus der Textwerkstatt. In ihnen Gedanken, Familienwendungen, manchmal Fragmente, Texte anderer, die Sieglinde und Fritz Mierau das Jahr über beschäftigt hatten. Mal war es eine Beschreibung von Woloschins Haus auf der Krim für die Künstler-"Nichtsnutze", Obormoty genannt, mal Capricen aus der Dämonie der DDR-Geschichte, mal die Gerüche Pawel Florenskis, und zuletzt 2017 das Lob der Torheit, von Erasmus von Rotterdam und anderen. Gedichte, die mir wie eine ironische Abrechnung mit dem Alter vorkamen, aber einmal ein Buch hatten werden sollen, 1964 schon, in Ost-Berlin. Die Druckgenehmigung war wegen "prächtiger Subjektivität" abgelehnt worden.

Der Jahreswechsel-Brief liegt auf dem Stapel "Unerledigtes". Ich wollte nichts Dahingehuschtes zwischen zwei Deadlines geantwortet haben. Zuletzt hatten wir uns brieflich über Swanetien unterhalten und wie lange Sergej Tretjakow eigentlich dort gewesen war. Das Eisessengehen hatte eine Gewohnheit werden sollen, aber letzten Sommer waren wir nicht dazu gekommen, mal war es zu heiß, mal hatte kein Eisladen auf, weil es zu kalt war. Die Jahre davor hatten wir Eis am Wasserturm im Prenzlauer Berg gegessen und Eis am Bellevue in Zürich, die Kugel 7 Franken teuer. Das war 2014 nach einer Tretjakow-Konferenz, und ich versuchte, diesen sagenhaften Preis in Ostmark und in Eiskugeln umzurechnen. Ich kam auf 356 Kugeln à 15 Pfennig, Standardpreis für die Geschmacksrichtungen Vanille oder Frucht bis zum Ende der DDR.

Objektiv gesehen schmeckte das Eis in Zürich 2014 besser als das von der Bude in Magdeburg 1970, auch wenn das Preis-Leistungsverhältnis nicht stimmte. Subjektiv gesehen sind die Mieraus so etwas wie meine Eltern im Geiste. Fritz Mierau mag zwar am vergangenen Sonntag mit 83 Jahren gestorben sein, tot ist er aber nicht, schon allein deshalb nicht, weil er eine der besten Biografien in deutscher Sprache verfasst hat, Das Verschwinden von Franz Jung, 1998 bei Nautilus erschienen und von der Öffentlichkeit sträflich missachtet, aber Franz Jung wurde ja auch erst von der nächsten Generation entdeckt.

Mehr als 100 Bücher und an die 500 Aufsätze hat Fritz Mierau geschrieben, herausgegeben oder übersetzt. Im russischen Regal meiner Bibliothek kann ich ein beliebiges Buch aus DDR-Zeiten herausziehen – fast immer ist das Nachwort von Fritz Mierau. Er hat späteren in der DDR aufgewachsenen Generationen, die gebeutelt waren von Autoren wie Nikolai Ostrowski oder einem Majakowski, der im Marschrhythmus daherkam, die Liebe zur russischen und sowjetischen Literatur vermittelt. Was ich darüber weiß, weiß ich von ihm. Es waren Notrationen und Überlebenspäckchen – das Glück der Lektüre in unglücklichen Zeiten. Ein Gedicht der Achmatowa, eins von Mandelstam, zwei von Zwetajewa, von den besten Lyrikerinnen und Lyrikern der DDR nachgedichtet, brachten einen über den kalten Ost-Berliner Hinterhauswinter. Ich muss an Mierau denken, wenn ich über die Kantstraße laufe, denn dort verkehrten die Russen in Berlin, mit denen er uns mit seinem gleichnamigen Reclam-Band, wahrscheinlich sein erfolgreichstes Buch, was die Anzahl der Leser angeht, bekannt gemacht hat, lange bevor ich die Kantstraße und die Frauen mit den Pelzmänteln, deren Nerznasen das Pflaster Charlottengrads berührten, wie die vor der russischen Revolution Geflohenen Charlottenburg nannten, mit eigenen Augen sah.

Auch die Mieraus bekamen erst 1986 die erste "Reisegenehmigung für das nichtsozialistische Ausland". "Glücklicherweise", so Fritz Mierau, "gehörte die DDR dem Weltpostverein an, so daß, wenn bekanntlich auch sicherheitspolitisch überwacht, der Austausch nicht abbrach". Austausch gab es viel, er war lebensnotwendig für einen Wissenschaftler und Essayisten, der über die Avantgarde forschte, die im 20. Jahrhundert verfolgungsbedingt in alle Welt verstreut wurde. Man lese nur das Nachwort zu Das Verschwinden von Franz Jung, das die Stationen und Weggefährten der Recherche über das Leben des Dichters beschreibt. Ein Geflecht von Bekanntschaften und Korrespondenzen, über Jahrzehnte hinweg, ließ eine Gestalt wie Franz Jung lebendig werden. Manchmal erfordert es Jahre an Recherche für einen Fakt, der nur eine Zeile im Buch einnimmt.

Mein russisches Jahrhundert heißt Fritz Mieraus 2002 veröffentlichte Autobiografie. Sie beginnt mit den ersten russischen Lauten im Arrest nach dem Erwischtwerden beim Kohlenklauen in Döbeln 1945. Oder kam diese Affinität nicht doch eher daher, dass die slawischen Anklänge in den sächsischen Ortsnamen dem Ohr schmeichelten: Zschauitz, Dürrweitzschen, Bulleritz? Fritz Mierau war 1934 in Breslau geboren worden und in Döbeln aufgewachsen, ein Ort, von dem ihm ein sächsischer Singsang beim Sprechen blieb. Seit er im September 1952 an der Humboldt-Universität slawische Philologie zu studieren begonnen hatte, hat er Berlin bis auf gelegentliche Reisen nicht mehr verlassen. In meinem Exemplar seines Erinnerungsbuches Mein 20. Jahrhundert steht mit Bleistift auf dem Vorsatzblatt "welterfahrene Häuslichkeit", Notiz für eine nie geschriebene Rezension. Unsere gemeinsame New Yorker Bekannte, die damals schon über 90-jährige wache und überaus kritische Eva Marcu schrieb mir in einer Mail über das Buch: "Ich glaube, dass Mierau ein besonders reicher Mensch ist, der in dieser Autobesichtigung nicht mit seinem Reichtum einerseits und seiner immer wachen Bescheidenheit andererseits fertig geworden ist." Er blieb zeit seines Lebens ein Eigensinniger ohne jede Pose.

Fritz Mieraus Karriere, damals noch Laufbahn genannt, wurde früh von Eigensinn durchkreuzt, es ging über Trampelpfade, von einer Verhaftung wurde er glücklicherweise verschont. Nach seinem Studium wurde er Assistent am Slawischen Institut der Humboldt-Universität, kündigte aber die Stelle nach kurzer Zeit, um sich ein paar Jahre freiberuflich durchzuschlagen. In den Siebzigerjahren arbeitete er am Zentralinstitut für Literaturgeschichte der Akademie der Wissenschaften. Nach Wolf Biermanns Ausbürgerung und dem Ausschluss von acht Autoren aus dem Schriftstellerverband hat Fritz Mierau es verlassen, um fortan mit seiner Frau freiberuflich weiterzuarbeiten. Seine Ausgaben russischer und sowjetischer Literatur in den Siebzigerjahren waren "Einübungen des Bruchs". "Brüche, Abschiede, Aufbrüche ins Unbekannte: keine literaturhistorischen Reminiszenzen, sondern ein Lebensstil", schreibt Mierau in seinen Erinnerungen. Nicht wenige Manuskripte bekamen keine Druckgenehmigung, etwa Cläre Jungs Paradiesvögel, das, lange fertig, erst Anfang der Neunzigerjahre bei Nautilus in Hamburg erschien.

Die Mieraus waren eine intellektuelle Gemeinschaft

Wo andere nichts sahen, tat sich den Mieraus eine Welt auf. Es war ein Wirken zwischen Tauwetter und Eiszeit und manchmal waren die Übergänge abrupt. Die beiden haben noch jede Ablehnung fruchtbar gemacht. Keine Recherche war umsonst, vieles vollendete sich erst nach 1989 und dann oft in anderer Form als ursprünglich gedacht.

Wenn ich Fritz Mierau sage, denke ich seine Frau immer mit. Die Mieraus kannten sich seit Februar 1955, Sieglinde studierte Germanistik, und wurden bald eine intellektuelle Gemeinschaft, für mich ein Beispiel für den Platonschen Kugelmenschen. Sie waren gemeinsam Mitherausgeber der 14-bändigen Franz-Jung-Ausgabe bei Nautilus, von Pawel Florenski, des Almanachs für Einzelgänger, in dem sie alle ihre Gewährsleute für den Eigensinn versammelten. Und sie recherchierten gemeinsam.

Zwei Autoren verbanden uns drei eng, Franz Jung und Sergej Tretjakow. In seinem letzten Buch Keller der Erinnerung schreibt Fritz Mierau: "In einem Brief an Cläre Jung, Franz Jungs früherer Gefährtin, der unser Interview mit der 85-jährigen Berlinerin begleitete, hatte ich die Vermutung geäußert, dass Jung, der schlesische Expressionist und spätere Dadaist, vielleicht eine Parallele zu Tretjakow gewesen sei: 'Die ständige Überschreitung der Grenzen des je Erreichten, die Ausbildung der Denk-, ja Glückstechnik, das Autobiographisch-Operative seines Schreibens, der Fourierismus seiner Theorie der Leidenschaften – alles erinnert an den Russen, nur dass es in anderem Amalgam vor uns tritt, zum Beispiel ohne die ambivalente Orthodoxie Tretjakows.'"

Die ästhetische Unabhängigkeit der Avantgardisten, ob nun russische oder deutsche, galt auch für die Mieraus, sie lebten sie selbst. Die Ausgaben der russischen Lyrikerinnen und Dichter erreichten bei Reclam sechsstellige Auflagen und weil sie zweisprachig waren, ging mindestens die Hälfte in die Sowjetunion. Von den Honoraren blieb trotzdem nur ein bescheidenes Auskommen, aber es war nie wichtig. Sicher war nur, es wird gearbeitet bis zum Umfallen.

Ein erfülltes Leben, bis zuletzt. Noch 2017 hat Fritz Mierau mit Sieglinde und dem Künstler Felix Martin Furtwängler an einem originalgrafischen Band über Pawel Florenski gearbeitet und ein Buch herausgegeben, das seine literarischen Leidenschaften bündelt: Keller der Erinnerungen: Sprache in Zeiten gelebter Utopie.

Die Mieraus lebten zurückgezogen mitten in Berlin, aber keineswegs menschenscheu. Viele Wochen im Jahr zogen sie sich zur Schreibklausur in ihre Wohnung zurück. Ab und an sah ich Fritz Mierau über die Straße zum Bäcker gehen, um Nachschub zu holen für das selbst gewählte Arbeitsexil. Er war nicht zu übersehen, hochgewachsen wie er war, mit wehenden weißen Haaren. Leicht ungestüm und zugleich bedächtig bewegte er sich über die Straße. So stellte ich mir als Kind einen Komponisten vor, der seine eigenen Werke dirigierte. Mieraus Werke sind von einer Akribie, die mir nicht zu gelingen vermag, weil ich unfähig bin, die Tür zu schließen, die Welt draußen zu lassen.

"Ob Kränzchen, Clan, Orden, Stammtisch oder konspirativer Zirkel, alles was nur entfernt an den 'kleinen Kreis' erinnerte, blieb uns unvertraut. Das mußte irritieren, da wir ja bei aller Ungeselligkeit nicht Nischen- oder Einsiedlerdasein favorisierten. Was uns immer vorschwebte, war ein offener, freier geistiger Bund, über die interessierte Welt sich erstreckend und stets neu zu erschließen – ein Allianz auf Distanz", schrieb Fritz Mierau in seinem letzten Werk. 25 Jahre begleiteten die Mieraus Cläre Jung, die Witwe Franz Jungs. In ihrer Wohnung in der Prenzlauer Allee trafen sich seit den frühen Sechzigerjahren damals jüngere Gleichgesinnte aus Ost und West, fest entschlossen, Franz Jungs Werk zugänglich zu machen und zugleich zu schützen vor den Argusaugen des Staates, der mit dem Autor nichts anzufangen wusste, ihn in seinem Anarchismus als Bedrohung ansah. Alle, die dort waren, haben später an der Franz-Jung-Ausgabe bei der Edition Nautilus und anderen Unternehmungen in Jungs Nachfolge mitgewirkt.

Weil Fritz und Sieglinde Mierau oft aus der Welt waren, störte es mich nie, sie monatelang nicht zu sehen. Es war ja klar, dass sie eines Tages wieder auftauchen würden. In den beiden kleinen Behausungen, in denen sie wohnten, musste man sie zwischen den vielen Büchern suchen. Die normierten Deckenhöhen der Ost-Berliner Nachkriegszeit waren viel zu niedrig für den großen Mann, das ließ sich durchaus auch als Metapher sehen, und ich fragte mich immer, wie haben hier noch die zwei Kinder reingepasst, wo die Eltern sich doch selbst genug waren? Sie hatten eine aus der Zeit gefallene Abneigung gegen Maschinen, ob nun Waschmaschine, Telefon oder Computer. Nur den Kopierer ließen sie gelten.

Der Dichter Franz Fühmann notierte 1981 in einem Empfehlungsschreiben für Mierau bei der Zeitschrift Sinn und Form, "er könnt es noch 40 Jahre machen". Mierau hat die Jahre mitgezählt. Es wurden 37, bis zuletzt am Schreibtisch. Ich hätte in diesem Sommer gern noch ein Eis mit ihm gegessen.

Im Lied der müden Empörer von Brecht, abgedruckt im letzten Jahresbrief der Mieraus im Dezember 2017, heißt es: "Wir tanzten nie mit mehr Grazie / Als über Gräber noch. / Gott pfeift die schönste Melodie / Stets auf dem letzten Loch."

Annett Gröschner lebt als Schriftstellerin und Publizistin in Berlin. Sie schreibt Romane, Erzählungen, Essays, Theaterstücke, Radiofeatures und Reportagen. Sie ist Mitglied der Redaktion von "10 nach 8".

|

|

|

Frauen schreiben jetzt auch abends. Montags, mittwochs, freitags. Immer um 10 nach 8. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnen-Kollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht.

Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Auf dieser Seite sammeln wir alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. |

|

|

|

|

|