| Der Tumor darf bei mir wohnen Wer an Krebs erkrankt, muss kämpfen und wer verliert, hat nicht genug gekämpft? Was wir wirklich bekämpfen müssen, ist die Kriegsmetaphorik in der Tumortherapie. VON STELLA HOMBACH |

|

|

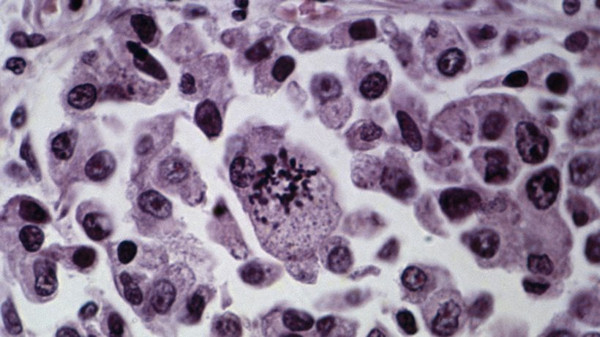

| | | | Metaphern von Belagerung und Krieg werden bis heute mit Krebs in Verbindung gebracht, obwohl unser medizinisches Wissen dem längst widerspricht. © DeAgostini/Getty Images |

Meine Oma ist an Darmkrebs gestorben, ich war damals fünf Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie sie über ihre Erkrankung gesprochen hat, ich weiß nur, dass sie große Angst hatte – zumindest wurde es mir später so erzählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie gar nicht viel über den Krebs geredet hat, vermutlich um ihren Mann, meinen Opa, und ihre Kinder nicht zu belasten.

Nach ihrem Tod sagte mein Opa, wenn er die Krankheit gehabt hätte, hätte er gekämpft. Das war natürlich kein wirklicher Vorwurf an sie, er war einfach traurig und musste den Tod seiner Frau verarbeiten. Trotzdem hat sich dieses Bild, die implizite Anschuldigung – "da hat sich jemand nicht genug angestrengt" – in meinem Kopf festgesetzt.

Tatsächlich sind bestimmte Sprachbilder in Bezug auf Krebs nicht selten. Sprechen wir über die Krankheit, geht es oft um "bösartige" Zellen, die ungehemmt in uns "wachsen" und "wuchern". Manchmal sind die Tumore gar "invasorisch". Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg bezeichnet Krebszellen als "gefährliche Schläfer" – als seien sie Terroristen, die nur darauf warten, uns anzugreifen. Der ehemalige US-amerikanische Präsident Richard Nixon rief die Wissenschaft 1971 gar zum "war on cancer" auf – zum Krieg gegen den Krebs. Die martialische Art, wie wir über die Krankheit sprechen, bestimmt nicht unwesentlich, wie wir sie erleben.

Erfahren wir Krebs als "Angriff" und einen Tumor als etwas, das "bekämpft" werden muss, heißt das im Umkehrschluss, dass die Krankheit bekämpft werden kann. Die Botschaft: Wer stark genug ist, kann den Krebs besiegen, wer die Krankheit am Ende überlebt, ist ein "survivor". Zu wissen, dass man gegen die "Tumorherde" in sich etwas ausrichten kann, macht tatsächlich vielen Betroffenen Mut, gibt ihnen ein Stück Handlungsfähigkeit zurück, zeigt ihnen, dass sie der Erkrankung nicht hilflos ausgeliefert sind: Denn ein Mensch, der "kämpfen" kann, ist nicht wehrlos.

Doch Menschen sind unterschiedlich – genau wie die Erkrankung in all ihren Erscheinungsformen. Meine Oma war eine sehr ruhige Person. Sie war ein Familienmensch, aufopferungsvoll, stellte ihre Bedürfnisse oft hintenan, wollte, dass es ihrem Mann und ihren Kindern gut geht. Gab es in der Familie Streit, war sie die stille Vermittlerin. Den Krebs in ihrem Darm zu "bekämpfen", entsprach nicht ihrem Naturell. Was sie suchte, war der Ausgleich und ja, die Harmonie. Nicht jeder, der an Krebs erkrankt, will geschweige denn kann kämpfen. Ein Satz wie "Er ist dem Krebs erlegen", schreibt Susan Sonntag schon in ihrem Essay Krankheit als Metapher, wird zum moralischen Urteil: Da hat sich jemand nicht richtig "gewehrt".

Hier kommen unsere sprachlichen Traditionen ins Spiel. Krebs ist ein abstrakter Begriff. Wir können die Tumorzellen, die sich mitunter rasant im Inneren des Körpers teilen, nicht greifen. Wir können sie weder berühren noch riechen noch sehen – und gerade zu Beginn der Krankheit verursachen Tumore selten Schmerzen. In der Konsequenz gibt es auch keine gemeinsame, einheitliche Interpretation davon, was der Begriff "Krebs" genau bedeutet und mit welchen Bildern wir uns die Erkrankung wirklich verständlich machen könnten.

Bilder von Belagerung und Krieg

Die Bezeichnung "Krebs" gründet auf dem Aussehen veränderter Zellstrukturen und geht noch auf Hippokrates zurück. Im antiken Griechenland untersuchte er gemeinsam mit seinen Schülern die ersten Tumorgeschwüre. Und da die Tumore sich bei den Toten ins "Fleisch eingruben wie Krabben im Sand", gab er der Krankheit den Namen Karkinos, "Krebs".

Die Kriegsmetaphorik, der wir uns heute bedienen, entstand um 1880, zur Zeit Rudolf Virchows, als die Menschheit bestimmten Krankheiten endlich etwas entgegensetzen konnte. Bakterien wurden erstmals als Krankheitserreger identifiziert, man sprach von "Invasoren", die "einsickerten" und folglich "bekämpft" werden müssten. Damals bezog sich das vor allem auf bakterielle Infektionen wie Tuberkulose. Doch die Bilder von Belagerung und Krieg werden bis heute auch mit Krebs in Verbindung gebracht. Und sie haben dabei eine "auffallende Wörtlichkeit und Autorität", schrieb Susan Sonntag. Mittlerweile wissen wir zwar, dass Krebszellen nicht wie Bakterien von außen in unsere Körper eindringen. Wir wissen, dass wir das Wachstum von Tumoren nicht allein mit unserem Willen verhindern können und auch, dass Krebserkrankungen insgesamt immer besser heilbar sind. Doch noch immer finden all diese Veränderungen sich nur bedingt in unserer Sprache wieder.

Im vergangenen Jahr lernte ich eine junge Frau mit Brustkrebs kennen – nennen wir sie Isabel. Die Krankheit wurde Anfang 2017 bei ihr diagnostiziert, zu diesem Zeitpunkt war sie gerade mal 31. Ich war überrascht, wie selbstverständlich sie über ihren Befund sprach, wie offen sie davon erzählte, was ihr bevorstand, die beidseitige Mastektomie. Das Wort "Kampf" kam in ihrer Erzählung kein einziges Mal vor. Als ich sie fragte, warum, erklärte sie mir: "Ich will mich doch nicht selbst bekämpfen." Für Isabel war die Chemotherapie keine "Waffe" gegen die Tumore, sondern ihre "kleine Cocktailparty". Natürlich sei der Krebs ein "Arschloch", ihm den Kampf anzusagen, würde ihr persönlich jedoch nicht helfen, sondern sie nur zusätzlich unter Druck setzen. Denn jemand, der kämpft, müsse stark sein. Sie aber wolle ihre Ängste zulassen. Eine Zeit lang dürfe der Krebs daher bei ihr "wohnen" – ein, wie ich finde, schönes Bild.

Damit will ich nicht sagen, dass wir Krebserkrankungen verniedlichen sollten oder Betroffene nicht gegen die Krankheit kämpfen dürften. Nur sollte das Vokabular, mit dem wir sie beschreiben, vielfältiger werden. Patienten sollten dazu ermutigt werden, ihre eigene Sprache zu finden und eigene Bilder zu schaffen. Das gilt besonders für Menschen, bei denen die Erkrankung erst spät erkannt wird, die Tumorzellen bereits gestreut haben und die Prognose schlecht ist. Gerade ihnen sollten wir nicht auch noch abverlangen, zu "kämpfen", wenn sie es nicht können. Vielmehr sollten wir ihnen helfen, sich auf den Tod vorzubereiten und sich von Freunden und Familie zu verabschieden.

Vielleicht hätte eine Sprache jenseits des Kampfes auch meiner Oma geholfen, ihre Ängste mit ihrer Familie zu teilen und dem Krebs einen Namen zu geben.

Stella Hombach hat Kulturwissenschaften studiert und arbeitet als Redakteurin für das Onlinemagazin "Ihre Gesundheitsprofis" in Berlin. Nebenbei schreibt sie auch für Medien wie "Spiegel Online" oder den österreichischen "Standard". Sie ist Gastautorin von "10 nach 8".

Sie wollen der Diskussion unter dem Text folgen? Hier geht es zum Kommentarbereich. |

|

|

Frauen schreiben jetzt auch abends. Montags, mittwochs, freitags. Immer um 10 nach 8. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnen-Kollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht.

Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Auf dieser Seite sammeln wir alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. |

|

|

|

|

|