| In der Wohlfühl-Arena Politiker vermarkten Emotionen. Gesellschaftliche Bewegungen, die Empfindungen nutzen, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, können aber im politischen Kontext nur verlieren. VON BERNADETTE GRUBNER |

|

|

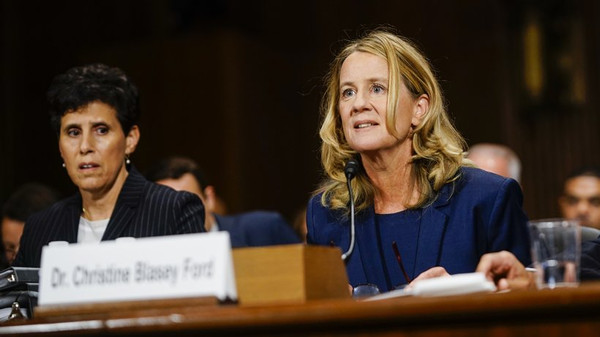

| | | Wessen Gefühle gewinnen? Christine Blasey Ford und ihre Anwältin während der Anhörung zur Ernennung von Brett Kavanaugh zum Obersten Richter der USA © Melina Mara-Pool/Getty Images

|

Vor einiger Zeit produzierte die BBC eine etwas reißerische, aber informative Doku, die nachzeichnet, wie die Erkenntnisse der Tiefenpsychologie zuerst in der Werbung und dann in der Politik eingesetzt wurden. Die uns heute so vertrauten Werbestrategien, die darauf abzielen, Lifestyles zu verkaufen, also Wünsche eines Soseins in die Welt zu setzen und zu nähren (man denke zum Beispiel an den Marlboro Man), werden dort zu ihrem Ursprung verfolgt, dem begnadeten Erfinder der Public Relations, Edward Bernays, einem Neffen Sigmund Freuds. Es wird aber auch erzählt, wie diese Strategien Eingang in die Politik fanden, die sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts von einer Arena, in der politische Interessen verhandelt wurden, in einen Raum verwandelte, in welchem dem Wahlvolk ein "Sein" statt eines "Habens" versprochen wurde.

Die PolitikerInnen begannen, Gefühle zu vermarkten und das eigentliche politische Geschäft – die konkreten Entscheidungen mit materiellen Auswirkungen – sozusagen nebenbei zu erledigen. Die Strategie ging voll auf, denn tatsächlich spielte die sogenannte Realpolitik für das Wahlverhalten eine immer geringere Rolle. Auch heute ist es ja augenfällig, wie wenig sich Personen in ihrer Wahl einer politischen Partei von rationalen Überlegungen, ja selbst von ihren materiellen Interessen leiten lassen. So konnte zum Beispiel die österreichische ÖVP-FPÖ-Regierung mit einer Steuerreform punkten, die nur einem sehr geringen Teil der FPÖ-WählerInnen nutzt. Viel wichtiger war, dass die Parteien das Gefühl vermittelten, sie seien auf der Seite der "kleinen", "normalen", "rechtschaffenen" Leute, was dann konkret heißt: der *weißen* KonsumentInnenschicht mit geringem oder mittlerem Einkommen.

Die Raumnahme einer gefühlszentrierten Politik – einer Politik, die primär die Empfindungen der WählerInnen adressiert (thematisiert, ernst nimmt, manipuliert und in diesem Sinne Entscheidungen trifft) – ermöglicht es in atemberaubendem Maße, globale Fragen, in denen es um Gesundheit und das Überleben geht, beiseitezustellen und Global Player aus Wirtschaft und Industrie ungehemmt agieren zu lassen. Das betrifft Themen der sozialen Gerechtigkeit bis hin zu der Frage, wie überhaupt produziert werden soll. Es betrifft wesentliche Fragen von Ökologie und Klimapolitik und die Geschlechterhierarchie dort, wo Reproduktion und materielle Teilhabe zur Debatte stehen.

Unterwerft euch und ihr werdet glücklich sein

In diesen Belangen fungiert eine Politik der Gefühle auf perfide Weise als Instrument der Befriedung: indem sie Genuss und Zufriedenheit in Aussicht stellt, die auf freiwilliger Unterwerfung basieren. Diese Dynamik hat längst alle politischen Lager erfasst. Man findet sie zum Beispiel auch in der sorgfältigen Rhetorik der Nichtdiskriminierung, die in manchen Teilen der USA üblich geworden ist. Ein Kindergarten, der etwas auf sich hält und viel auf seine kulturelle Vielfalt gibt, sorgt beispielsweise für "skin color awareness". Damit sind dann alle Beteiligten hochzufrieden. Dass Gebühren in Höhe Tausender Dollars, die Eltern bezahlen, um ihre Kinder in diese Einrichtungen zu schicken, nicht nur Geringverdienende, sondern aufgrund der Ethnisierung der sozialen Segregation auch People of Color strukturell ausschließen, gerät völlig aus dem Blick. Es ist einfach kein Thema.

Nun fordern viele emanzipatorische Bewegungen – von feministischen Strömungen über LGBTQ-Initiativen bis hin zu antirassistischen Gruppen – seit Längerem eine stärkere Rücksichtnahme auf Verletzbarkeit. Ihnen geht es um Anerkennung und Aufwertung kultureller Vielfalt und Differenzen. Sie setzen an bei einer sorgfältigen Sprache und Ausgleichsinstrumenten, die Schieflagen beseitigen, wie quotierten Redelisten oder der Reflexion der eigenen Privilegien.

Können diese Forderungen der Rücksichtnahme nicht problemlos mit "handfesten" politischen Forderungen koexistieren, sie flankieren und ergänzen oder sogar vorantreiben? Könnte eine Politik, die die Verletzungserfahrungen von marginalisierten oder unterdrückten Personen auszugleichen beziehungsweise zu verhindern sucht, diese nicht stärker und handlungsfähiger machen, sodass sie politisch schlagkräftiger agieren können? Um beim erwähnten Beispiel zu bleiben: Können color awareness und gelebter Multikulturalismus in einer amerikanischen Kita den Weg ebnen zur politischen Auseinandersetzung über die materielle Grundlage sozialer und ethnischer Segregation?

Wie Emotionalität im Politikbetrieb missbraucht wird

Es gibt gute Gründe, hier skeptisch zu sein. Denn die institutionelle Implementierung von Antidiskriminierungsmaßnahmen, von gender sensitivity, von Ausgleichsinstrumenten im Sinne des Multikulturalismus zielt auf die Ebene der Empfindungen ab: Sie bewirkt, dass sich bestimmte Gruppen wohler fühlen, allen voran die linksliberale Mittelschicht. Für alle anderen leistet sie nicht einmal das, sondern etwas anderes: Sie stellt in Aussicht, dass man sich wohler fühlen könnte – wenn nur alle erdenklichen Antidiskriminierungsmaßnahmen umgesetzt und Ausgleichsinstrumente in Anschlag gebracht würden.

Sie transportiert die Botschaft: Wenn dein Leid anerkannt wird, die Vorurteile abgebaut sind, der Alltagsrassismus nachhaltig bekämpft ist und die Männer/*Weißen* et cetera ihre Privilegien abgetreten haben, dann entsteht das gute Gefühl, das eine männliche/*weiße* Person immer schon hat. Dieses Gefühl aber ist nicht nur keine Basis für einen schlagkräftigen politischen Kampf; es ist eine Fiktion, die die Funktion erfüllt, das Begehren nach sich selbst – eben dem guten Gefühl – aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne bindet der Kampf um Anerkennung, der auf der Ebene der Sprachregelungen, der Vorurteilsbekämpfung und des Empowerment stattfindet, tatsächlich die Energien, die für einen wirkmächtigen Angriff auf die materiellen Grundlagen sozialer, ethnischer und geschlechtlicher Ungerechtigkeit nötig wären.

Aber nicht nur im quantitativen, energetischen Sinne, sondern auch im qualitativen: Die Logik des Kampfes um Anerkennung ist mit der Logik des Kampfes um Ressourcen nicht vereinbar. Wer um ein Wohlgefühl kämpft, ist anders gebunden als Personen, die um (Über-)Lebensbedingungen kämpfen. Der Kampf um ein Wohlgefühl ist ein Kampf um die Validisierung der eigenen Empfindungen und Erfahrungen.

Bestes Beispiel: Brett Kavanaugh

Betroffene sind anderen gegenüber aber immer im Recht, Erfahrungen sind kein Gegenstand, über den gleichberechtigt mit einer Person verhandelt werden kann, die diese Erfahrungen selbst nicht gemacht hat. Wer in der Logik des Kampfes um die Anerkennung von Leid denkt, gehorcht im Verhalten und Argumentieren ganz anderen Regeln als Personen, deren politischer Kampf mit der Produktion und Verteilung von Reichtum oder der Organisation der gesellschaftlichen Reproduktion (Kindererziehung, Altenpflege und so weiter) befasst ist.

Ein aktuelles Beispiel für diesen Antagonismus war die Anhörung von Brett Kavanaugh, der trotz eines Vergewaltigungsvorwurfs der Psychologin Christine Blasey Ford zum Obersten Richter der USA ernannt wurde. Es zeigte sich deutlich, was geschieht, wenn der Wunsch nach Anerkennung einer Leiderfahrung von der Gegenseite mit Gefühlen pariert wird und das Ganze auch noch in der Arena des traditionellen, interessenszentrierten politischen Kampfes ausgetragen wird. Kavanaughs offene Emotionalität war keineswegs ein unbeherrschter Ausrutscher, sondern Teil seiner Strategie. Er setzte Blasey Fords erschütterndem, glaubwürdigem Bericht die Wucht der eigenen Betroffenheit entgegen – mit Erfolg. Blasey Fords Wunsch nach Anerkennung wurde im skrupellosen Interessenskampf mühelos vereinnahmt. Ihr Vorstoß war gegenüber einer traditionellen politischen Strategie völlig hilflos.

Die Anerkennung von Verletzungen ist kein Ziel, das in Räumen, in denen realpolitische Entscheidungen getroffen werden, verfolgt werden kann oder sollte. Das Einzige, das eine Politik der Anerkennung erreichen kann (und mit #MeToo bereits erreicht hat), ist, dass das Verbalisieren von Verletzungen zum legitimen Mittel im politischen Kampf wird – dessen sich jede/r frei bedienen kann. Hinter dieser Erkenntnis lauert allerdings die eigentliche Gretchenfrage, mit der sich emanzipatorische Bewegungen heute konfrontieren müssen: Wie könnten neue Politikformen jenseits reiner Macht‑ und Interessenspolitik aussehen, die darauf verzichten, verletzende Erfahrungen zu ihrem Dreh‑ und Angelpunkt zu machen?

Begehren lässt sich nicht in Politik umsetzen

Gelegentlich wird vorgeschlagen, dass wir doch lieber zum Politikverständnis des bürgerlichen Liberalismus zurückkehren sollten. Aus mehreren Gründen ist das aber keine befriedigende Lösung. Dieses Politikverständnis setzt rational, souverän und frei agierende Subjekte voraus, deren Begehren mit ihren Interessen übereinstimmt. Damit lassen sich aber strukturelle Ungleichheiten nur bedingt – nämlich in einem vorausdefinierten Rahmen – benennen. Und außerdem wird verdeckt, dass das Begehren der Subjekte sich nicht in politisch verhandelbare Interessen übersetzen lässt.

Um diesen letzten, so zentralen Punkt zu verstehen, lohnt sich ein Rückgriff auf genau die Denktradition, die die Politik im Sinne der Public Relations ursprünglich inspirierte: die Psychoanalyse. Das Begehren, so lehrt sie, ist um ein Unmögliches, Unerreichbares organisiert, es ist auf ein Phantasma der Ganzheit gerichtet, das ungeheure Energien mobilisiert und eine Bewegung antreibt, die nie zum Abschluss kommt. Es ist nicht einzuholen und nie ganz zu befriedigen; es verweist auf eine Lücke, die nicht geschlossen oder gefüllt werden kann. Konkrete, materielle Interessen daran zu knüpfen, ergibt schlechterdings keinen Sinn – ihre Einlösung wäre nie das, worauf das Begehren eigentlich aus war.

Mit diesem im Wortsinn a-sozialen Begehren gehen die genannten politischen Auffassungen unterschiedlich um. Im liberalen Politikverständnis kommt es einfach nicht vor. Die Politik der Anerkennung und der Verletzungen hingegen verkennt es. Sie zielt nämlich darauf ab, es zufriedenzustellen, und behauptet so implizit, dass das möglich sei. Damit lenkt sie nicht nur die Energien vom Kampf um Ressourcen ab, sie lässt materielle Ungleichheiten und strukturell-symbolische Asymmetrien geradezu unsichtbar werden. In diesem Sinne weisen DenkerInnen wie Slavoj Žižek, Robert Pfaller oder Tove Soiland schon länger darauf hin, wie gut solche politischen Bewegungen zum Neoliberalismus passen.

Um neue Politikformen zu entwickeln, müsste beachtet werden, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Kampf gegen strukturelle Ungleichheit und Gewalt einerseits und andererseits dem unerfüllbaren Begehren, individuelle Leiderfahrungen qua Politik zu heilen und weiteren schmerzhaften Erfahrungen vorzubeugen, gibt. Anders gesagt: Es geht um die Erkenntnis, dass die Gesellschaft unermessliches Leid verursacht, individuell erfahrenes Leid aber auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene nicht kompensierbar ist. Deshalb kann es nie die letzte Begründung für politische Forderungen sein. Bernadette Grubner arbeitet als Literaturwissenschaftlerin an der FU Berlin und denkt über Literatur, Psychoanalyse und Theorien der sexuellen Differenz nach. Aktuell forscht sie an der Yale University zur Begriffsgeschichte des Genießens. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". |

|

|

Frauen schreiben jetzt auch abends. Montags, mittwochs, freitags. Immer um 10 nach 8. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnen-Kollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht.

Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Auf dieser Seite sammeln wir alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. |

|

|

|

|

|